يكتب جانلوب سمعان، الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي وزميل الأبحاث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، عن تعقيدات التعاون العسكري بين بكين وطهران. في منتصف أغسطس، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية – استناداً إلى مصادر استخباراتية غربية مجهولة – أن الصين تعيد بناء الترسانة الصاروخية الإيرانية بعد الحرب التي اندلعت لاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ورغم غياب التأكيدات الرسمية من بكين، أثارت هذه المزاعم نقاشاً واسعاً حول دوافع الصين للتورط في صراع سعت طويلاً إلى تجنبه.

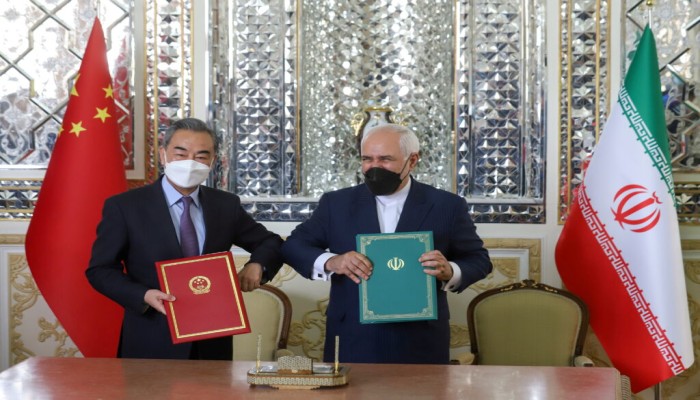

يشرح أتلانتيك كاونسل أن العلاقة الصاروخية بين الصين وإيران ليست وليدة اللحظة. فقد بدأت منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، حين جعلت طهران تطوير الصواريخ أولوية عسكرية بعد معاناتها من هجمات سكود العراقية. لجأت إيران في تلك المرحلة إلى شركاء خارجيين أبرزهم كوريا الشمالية والصين، التي زودت طهران بصواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز ومضادة للسفن. وفي الوقت ذاته، باعت بكين صواريخ دي أف ـ 3 متوسطة المدى للسعودية، ما عكس مقاربة مزدوجة في الخليج.

ركزت الصين لاحقاً على تزويد الإيرانيين بخبرة علمية ومكونات تقنية بدلاً من الاكتفاء ببيع أنظمة جاهزة. بفضل هذه المساعدة، طور المهندسون الإيرانيون قدراتهم في أنظمة الدفع والتوجيه، واستندت صواريخ مثل شهاب-3 وفاتح-110 إلى قطع صينية. بعض الصواريخ التي نقلتها إيران إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن عُدّت نسخاً من صواريخ صينية مثل C-704 وC-802. في المقابل، استفادت بكين من إمدادات النفط الإيراني بأسعار مخفضة.

واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تتبع هذا النوع من التعاون؛ إذ يسهل اكتشاف صفقات بيع الأسلحة الكاملة، بينما يصعب رصد نقل المعرفة أو المكونات ذات الاستخدام المزدوج. لذلك، ورغم إدانات متكررة من الإدارات الأمريكية منذ عهد بيل كلينتون، لم تتحول القضية إلى أولوية قصوى في العلاقات مع بكين.

مع ذلك، لم يتوقف هذا التعاون يوماً. ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج ست شركات وستة أفراد من الصين لدورهم في تزويد الحرس الثوري الإيراني بمكونات تستخدم لإنتاج وقود الصواريخ الصلب. لكن الطابع الفني لتلك التبادلات جعل صداها الإعلامي محدوداً.

تؤكد التقارير الأخيرة أن التعاون لا يمثل نقطة تحول بقدر ما يعكس حاجة ملحة لإيران بعد الحرب الأخيرة. فقبل هجوم حماس في أكتوبر 2023 وما أعقبه من حرب إقليمية، اعتمدت استراتيجية طهران على صواريخها الباليستية وشبكة وكلائها في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين والجهاد الإسلامي. غير أن الضربات الإسرائيلية أضعفت هؤلاء الحلفاء، وأفقدت إيران عمقها الاستراتيجي، ما جعل إعادة بناء الترسانة الصاروخية السبيل الأكثر فعالية لاستعادة الردع.

يشير خبراء مستقلون إلى أن تعويض الخسائر سيستغرق عاماً على الأقل. ورغم أن روسيا تُعد شريكاً طبيعياً، إلا أن انشغالها في حرب أوكرانيا واستنزاف مواردها يحد من قدرتها على تلبية احتياجات طهران. بالمقابل، يمتلك المجمع الصناعي العسكري الصيني قدرات أكبر لتزويد إيران بما يلزم.

تكمن أهمية التوقيت أيضاً في الرسالة السياسية. فمع تصاعد الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، أرادت تل أبيب تحذير بكين من أن أي تورط إضافي في إعادة التسلح الإيراني لن يمر بصمت. إسرائيل وحدها لا تستطيع الضغط على الصين، لكن واشنطن تملك أوراقاً أقوى، مثل ربط التعاون التجاري والتكنولوجي – وخاصة في مجال الرقائق الإلكترونية المتقدمة – بوقف أي دعم عسكري لإيران. وإذا تجاهلت بكين هذه المطالب، قد تلجأ واشنطن إلى كشف هذه الأنشطة علناً لشركائها الخليجيين، بما يحرج الصين التي تسوّق لنفسها كقوة تجارية محايدة بعيدة عن النزاعات.

يبرز هنا التناقض بين خطاب بكين وممارساتها. فالصين تروج لـ"دبلوماسية المنفعة المتبادلة" وتعارض التدخل الخارجي، لكنها في الواقع أسهمت في سباق تسلح إقليمي من خلال نقل الصواريخ أو التكنولوجيا ذات الصلة. أدلة عديدة تظهر تورطها مع السعودية وقطر في برامج صاروخية، بل إن بعض الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد سفن إماراتية ارتبطت بصواريخ من تصميم صيني.

يدعو الكاتب في الختام الصين للتساؤل: هل يستحق التعاون العسكري مع إيران المجازفة بخسارة صورتها كقوة سلامية تسعى إلى "الربح للجميع" في الخليج؟ الجواب سيحدد إن كانت هذه العلاقة ستظل محدودة كما في الماضي، أم ستتطور لتشكل منعطفاً استراتيجياً يفاقم التوترات في منطقة مشتعلة أصلاً.

الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 25 يناير 2026

أخبار النافذة

القمع داخل المخابرات السورية.. نموذج "الفرع 300"

هل ينشأ حلف ثلاثي في المنطقة؟

أفول عصر المليشيات والحركات الانفصالية في الشرق الأوسط؟

عسكرة المؤسّسة الدينية في مصر

دليل مايند للصحة النفسية || إدارة التوتر وبناء القدرة على الصمود

«لم تكن الحكومة يومًا.. الجيش هو المشكلة»: نقاش على "ريديت" حول الاقتصاد والسلطة

مفاجأة.. أفضل مشروب يُرطّب الجسم لوقت أطول من الماء

لماذا تنفد بطارية هاتفك بشكل أسرع خلال فصل الشتاء؟